グループ病院は本部組織をどう高次化すべきか?

-

業種

病院・診療所・歯科

- 種別 レポート

弊社の現・中期経営計画(2024.10~2027.9)では、病院市場において「大規模法人、中核病院」への支援を強化することになっています。

【株式会社日本経営 新中期経営計画(2024年10月~)・説明動画】

https://nihon-keiei.co.jp/company/management-plan2024-2027/

この方針に則り、以下の事例集に掲載しているようなグループ病院・中核病院への支援が増えてきています。

【株式会社日本経営 グループ病院・中核病院支援事例集(一部抜粋)】

・医師人事マネジメント事例集

https://nkgr.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/cd2ff598dc066a512d2127b149198423.pdf

・職員アンケート(ESナビゲーターⅡ)事例集

https://nkgr.co.jp/wp-content/uploads/2024/11/85be7e4643a8ae9999ce3f2e1fcf346d.pdf

私は、上記方針に基づいたグループ病院の支援スキームを高次化するプロジェクトの統括を担っていることから、今回はグループ病院におけるガバナンス上の論点について検討していきます。

組織規模の拡大が“縦割り”の弊害を生み出す?

以前、弊社お役立ち情報の下記レポートで述べたように、グループ病院は施設数が多いため医療機能・病床規模のバラつきによりリソース効率が悪化しがちです。

【グループガバナンスを高める医師マネジメント】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-finance-organization-quality-103062/

こうした施設数・医療機能・病床規模だけではなく、本部機能の肥大化による機能の縦割り構造にも課題を感じることがあります。グループ病院・中核病院のように組織規模が大きくなれば、本部機能である経営企画、財務、人事、医事・診療情報管理といった部門が専門特化します。その結果、専門特化した部署間の連携が上手くいっていないグループ病院・中核病院を目にすることがあります。

しかし、昨今の病院経営状況を踏まえれば、こうした本部機能の各機能を連携し、統合的に判断していくことが必要です。

以前、弊社お役立ち情報の下記レポートで指摘したように、2022年度以降は消費者物価指数が急上昇し、診療報酬改定が追い付いていません。2024年度の消費者物価指数(※ⅰ)も年平均で3.0%となり、2020年対比で109.5%となっています。2020年対比で1割近くの上昇となっており、2024年度診療報酬改定の本体改定率+0.88%では年率3.0%の物価上昇を吸収できません。

【物価上昇に対応する“損益”を軸にした医師マネジメント】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-113337/

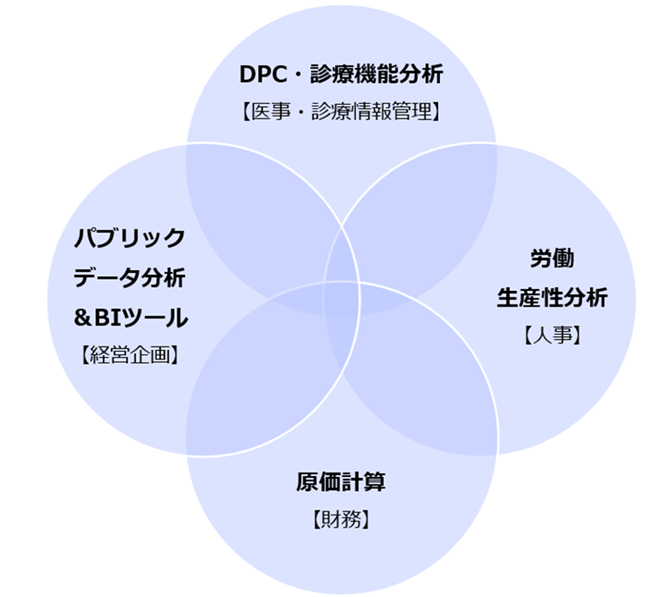

こうなれば、上記レポートで指摘したような損益基準で経営を見ていく“原価計算”が必須となってきます。原価計算は主に費用の配賦が目的となりますが、原価計算上の売上項目は、以前から分析されている“DPC・診療機能分析”が必要です。また、最大の費用項目である人件費において“労働生産性”は生産年齢人口減の環境下ではMUSTなチェック項目です。さらに、昨年とりまとめられた新たな地域医療構想(※ⅱ)を踏まえれば、地域の人口動態や二次医療圏単位の医療・介護の需給バランス、さらには公開されているDPCデータを用いた市場シェア分析など“パブリックデータ分析”も必要です。しかし、こうした分析は、下図のように本部機能内の各部署に分散しています。

その結果、弊社がご支援する際にも「そのデータは人事課では持っていないので、経営企画課に確認してください」や「この件は財務課に確認してください」など、本部機能の縦割りが弊害となり、各部署への説明・確認のための打ち合わせ頻度が増え、結果、意思決定が遅れてしまうケースが散見されます。以前公開した弊社お役立ち情報の下記レポートで触れたように“「異常を早く察知」して「早く対処」”という経営上の優良病院の成功要因が実現できなくなります。

【優良病院のマネジメントの共通項】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-94999/

経営スタイルと経営システムの融合がポイント

それではどのように解決すべきでしょうか?弊社では“7S(※ⅲ)”のフレームワークを用いて、組織を診断することが多いです。

① 情報システムの課題(System)

② 組織構造の課題(Structure)

③ 意思決定スタイルの課題(Style)

④ 共通価値観・パーパスの課題(Shared value)

7Sのフレームで考えれば、主に上記4点があると考えられます。①の情報システムの課題は、病院情報システム(HIS)と同様に部署・部門ごとのシステムは個別に構築されており、これらを連携することがカギとなります。DPC分析システムは診療情報管理室・医事課だけで見ており、財務課はアクセスできない。一方、原価計算システム(管理会計システム)は財務課だけで見ており、人事課はアクセスできないため、労働生産性と人件費を連結させた分析ができないケースを散見します。

弊社(および弊社グループ)でも病院経営に資する各種情報システムを提供していることから、この課題を認識しており、課題の解決に向けて取り組みを進めています。この点は、もうしばらくお時間を頂戴できれば幸いです。

②③④については、先日公開した弊社お役立ち情報の下記レポートがヒントになると思います。

【OODAループを実現できる組織とは?】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-finance-organization-quality-118897/

上記レポートでは、“ジョブローテーションを通じた、SECIモデルの実践が真のチーム医療実現”のポイントになると述べましたが、これは医療現場だけの問題ではありません。今回の論点としている本部機能(バックオフィス機能)においても同様です。医事や財務の専門職も必要ですが、それだけではなく、本部機能の各部署を横断したジョブローテーションを行い、各機能を統合・連結させた意思決定ができる”事務管理系職員のキャリアパス“が必要になると思います。

これらを実現するためには、上記レポートで触れた「複線型(コース別)等級制度」の整備が必要です。本部機能を担う幹部候補として各部署をジョブローテーションするコースと医事や財務の専門職コースを分けて育成・処遇することが必要になります。ジョブローテーションを行うことで“部分最適⇒全体最適”の③④を実現し、その結果として②の課題を克服することができると思います。

③④は経営スタイル、①②は経営システムと言い換えることもできますが、こうしたVUCAな経営環境の中では、前述したような“「異常を早く察知」して「早く対処」”する 経営スタイル・経営システムが求められます。そこで、“部分最適⇒全体最適”の思考でOODAループを回すことのできる経営スタイル・経営システムを実現していくことがポイントです。上記レポートでは、アメリカ海兵隊の近年のCX(組織変革)と昨今の病院組織のトレンド比較を行いましたが、業界や国境も越えた異文化組織も参考に検討していくことが有効だと思います。

グループ病院は、施設数・従業員数も多いことから、医療機能・病床規模のバラつきだけではなく、本部機能の肥大化による“本部機能間の縦割り構造”の課題が発生しやすいというメカニズムを内在しています。グループ病院に発生しがちなマネジメント上の課題を認識し、グループ病院ならではの経営スタイルと経営システムの融合が必要になると考えられます。

なお、弊社では前述した「複線型(コース別)等級制度」や各種経営分析システムの一体的な運用支援、さらには他社と連携したシステム連携(※ⅳ)も進めています。また、グループ病院・中核病院では、医師数の増加に伴い、医師マネジメントが病院経営の肝となります。弊社はこの医師マネジメント領域では、累計200病院以上の支援実績(2024年4月時点)があります。前述のような支援内容は、【グループ病院・中核病院支援事例集(一部抜粋)】にも掲載しております。また、下記URLでも弊社の支援事例をご紹介しております。ご関心がありましたら、ぜひお問い合わせください。

■グループ病院ガバナンス強化パッケージ

https://nkgr.co.jp/wp-content/uploads/2025/01/250125A4.pdf

■医師マネジメント特設サイト

https://hhr.nkgr.co.jp/

■医師マネジメント強化パッケージ(グループ病院向け)

https://nkgr.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/6d70ba3d46821142607fb26de721573e.pdf

■病院DX支援特設サイト

https://service.nkgr.co.jp/dx/

■コストマネジメント

https://nkgr.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/baf2c97db5cf09e3f095f112b7be4b64.pdf

以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ⅰ https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nendo/index-z.html

出所:総務省総計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2024年度(令和6年度)平均 (2025年4月18日公表)」

※ⅱ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html

出所:厚生労働省「「新たな地域医療構想等に関する検討会」のとりまとめを公表します」

※ⅲ https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossary/detail-12513.html

出所:グロービス経営大学院 MBA用語集「7S Seven S Model」

※ⅳ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000105083.html

出所:PR TIMES「「総務人事奉行クラウド/OBC」とのAPI連携に「人事評価ナビゲーター/日本経営」が対応」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私たちは、医師マネジメントを高次化し

「貢献行動促進」「モチベーション向上」「病院収益の向上」に貢献します

本稿の執筆者

太田昇蔵(おおた しょうぞう)

株式会社日本経営 部長

大規模民間急性期病院の医事課を経て、2007 年入社。電子カルテなど医療情報システム導入支援を経て、2012 年病院経営コンサルティング部門に異動。

現在、医師マネジメントが特に求められる医師数の多いグループ病院・中核病院のコンサルティングを統括。2005年西南学院大学大学院経営学研究科博士前期課程修了、 2017 年グロービス経営大学院 MBA コース修了。

株式会社日本経営

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。